これからの募集告知方法

飲食店における人員不足が更に加速していく中、

必要な人手を確保するために、様々な施策を講じていらっしゃると思います。

しかし、単純に募集だけで人が来ることはなかなか無いことはもちろん、

かつ、それで来るのは待遇面と勤務地などがメインとなるでしょう。

これからの募集と採用は、

先に結論から申し上げますと、

入る前からファンになってもらう

ことが最も重要となってきます。

会社(お店)の考え方を知ってもらい、

入る前から事前に情報をより集めて貰うために必要なコンテンツを準備する。

応募者とのミスマッチを極力無くす。

そうした手法が、より有効となっていきます。

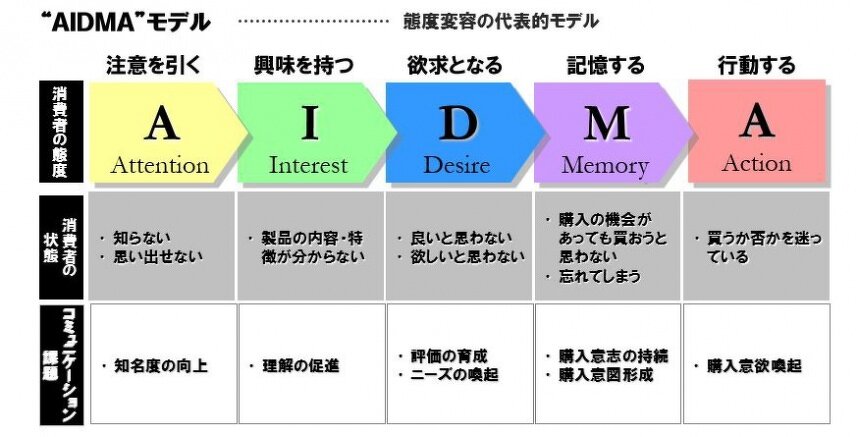

AIDMAの法則は採用にもあてはまる

AIDMAの法則という、マーケティング用語があります。

Attention(注意),Interest(関心),Desire(欲求),Memory(記憶),Action(行動)の頭文字を取って「AIDMA(アイドマ)」といいます。1924年にサミュエル・ローランド・ホールが著書「小売業の広告と販売」で提唱した、広告での生活者の心理プロセスを分析した概念です。(AIDMAモデルとはーより引用)

まずは「注意を惹く」

注意を惹くためには、幾つかのコンテンツを並行して行い、

「露出を増やす」ことが必要です。

メインとなるウェブサイト(ホームページ)をハブとして、

コンテンツへの繋がりを持たせることによって、様々なアプローチが可能です。

とりわけ、お金を使わずとも興味を惹けるSNSで、

募集に関してのフックを使わない手はありません。

しかし、情報が溢れている昨今において、

どこに選択と集中を行うかは重要な課題でもあります。

各SNSの長所と短所

実名の交流なので、投稿の内容に節度が保たれるのが人気の理由です。

そのため、ユーザーの年齢層も高めで40代~60代が中心になっています。最近は、企業がPRや人材採用のためにFacebookページを利用するケースも増えています。

使用している年齢層が高い所からも、特に、管理職採用に適していると言えます。

企業やお店のページを作成できることからも、人との繫がりから情報の拡散を期待することも可能です。

しかし、Googleなどのサーチエンジンには引っかからないため、

友人知人など少ない状態から始めるには少しハードルが高いとも言えます。

X(twitter)

匿名のアカウントで気楽に発信でき、文章が短くスマホでの受発信に向いているのが人気の理由です。ポストの内容によっては「リポスト」(ポストの引用)で一気に拡散され、デマやフェイクニュースの発信源になる場合もあります。

手軽に発信できる半面、誤解が生じやすく、「リプライ」と呼ばれる返信を繰り返すうちに口論になることも。

10代、20代のユーザーが多いのが特徴です。

年齢層が若い人が多い反面、「つぶやく」という、

主に社長やオーナーの考え方の一面をのぞかせるのに適していると言えますが、

募集・採用に適しているとはいいがたいです。

応募者が色々な情報を集めた最後に、

「社長ってどういう人?」という人間性の部分の確認をしたい。

という意図で見られるようなものであるとも言えます。

飲食店と相性のいいSNSとして有名ですが、

募集に関してのアプローチとしては、

- どんな料理を出しているのか

- 店内の雰囲気はどうなのか

- 顧客の感想はどうなのか

などの確認手段の一つであると言えます。

しかしそれは「食べログ」などのプラットフォームの方がより詳細に分かる為、

採用に関してのSNSとして活用するのは難しいでしょう。

しかし、年齢層としては一番採用したいターゲット層にズバリハマっているので、

上手く活用していくことで可能性はあるかもしれません。

ここで一つ注意したいのは、飲食店の場合、顧客向けのアカウントとは分離させる必要があるという事です。

主張する内容が広がると、フォロワーが見たくない物を見せられて逃げていく可能性があります。

note

文章のみのSNSとして、しっかりとした立ち位置を築いています。

主要なユーザーは20~40代と、ターゲットとしてもハマっていると言えます。

特に、Googleとの提携を発表した(2025.01.14発表)こともあり、

これからさらに熱を帯びる可能性もあります。

「文章を読む」という事が必須のため、ハードルが高いことも懸念されますが、

逆を言えば、しっかり読んでくれた人がファンになってくれる可能性が高く、

実際企業がnoteを活用した事例も多々あります。

問題点は、他のSNSに比べて利用者が893万人(2024年11月時点)と、

他のSNSに比べて低いものの、右肩上がりに伸ばして来ているので、

今後に期待が持てることと、Googleサーチで表示されること。

また、これまでに挙げたSNSがフロー型(過去のコンテンツが流れて行ってしまう)なのに対して、

noteはストック型(蓄積・積み上げていける)なため、例えば記事をUPした後に、

XやInstagram,facebookなどでリンクを貼って流すこともできるという優れものでもあります。

またnoteにはproという、法人向け高機能プランも用意されています。

まずは無料版でお試し後に、効果が見られれば、検討してみてはいかがでしょうか。

YouTubeは必須!?

最もハードルが高いのが、YouTubeなどの動画でしょう。

動画撮影にも時間と知識・経験が必要ですし、

一つの動画を仕上げるにも編集作業は、撮影の何倍もかかります。

しかし、最も効果的であることもまた、事実です。

分かりやすい例として、株式会社HUGEさんという会社のYouTubeチャンネルがあります。

こちらの会社では、代表の新川氏の思いやビジョンを語る動画が、

実は自社スタッフも観ている、また応募するきっかけとなったという例となっています。

画像編集ソフトは、動かすPCのスペックもある程度必要となってきます。

また編集ソフト自体のサブスク金額もかかります。

が、一部の作業制限がかけられている状態でも、簡単な動画なら作成できるサービスを提供しているソフトもあります。

自社スタッフに作れる人がいれば、それは素晴らしい逸材です。

いなくても是非、作り始めれば、数をこなすのと共に上達していきます。

これからのオウンドメディアに、動画は欠かせない時代です。

自社ホームページ内ブログ

注意を惹いてもらうためには、他にも自社のウェブサイトに紐づくブログが挙げられます。

先ほどのnoteと同じのように感じますが、

ホームページに設置する分、ドメイン(www.example.comなど)を強くすることが出来て、

自社ホームページの価値を上げることが出来ます。

(※アメブロやFC2などのブログサービスでは成り立ちません)

他のSNSとは違い、設置し、活用することによって、

見られ方に大きく影響するので、自社メディアの中核として必須だと思ってもらった方が良いです。

興味・関心を持ってもらうコンテンツとは?

発信を行う際には、

目に触れた時に留まるようなものである必要があります。

注意を惹くことと、興味・関心を持ってもらうことは、

ほぼ同じであることも多いのですが、

色々書くことは無限にある分、何を書けばいいのか分からない!

という方も多いのではと思います。

以下で、必要な考え方を網羅します。

ペルソナを作る

マーケティングでは、一般的な考え方でもある、

【ペルソナ】の設定。

ペルソナとは、想像でも構わないので、

ターゲットとなる人物像を深く設定するという事です。

ビジネスにおけるペルソナとは、主にマーケティング領域で用いられる用語で、商品やサービスを提供する際、主にどのような顧客に向けたものであるか、その具体的な人物像を設定することです。 性別や年齢層だけでなく、生い立ちや学歴、職歴、年収、ライフスタイル、家族構成、趣味嗜好、特技、価値観など、あらゆる属性を検討していきます。

そしてこのペルソナの設定は、

今流行りの【AI】にお願いすることが一般的です。

ここに関して書けば長くなりますので、別で書きたいと思います。

自社の魅力と強み・独自性

一番は自社の魅力や強みを基に、求職者へ届くように発信する必要があります。

社長やオーナーが、どのような思いで立ち上げたのか。

それを言葉にしているビジョン・ミッションを基に、

具体的なストーリーや事例を発信することも重要なコンテンツです。

またスタッフの体験談インタビューをコンテンツにすることで、理念を具現化したメッセージが発信できます。

売りとしているものは何なのか。

その背景にある裏話や、エピソードなど、自社内に転がっているコンテンツの元を、

まずは記事にしてみてはいかがでしょうか。

例えば、もっともコンテンツが転がっているのはやはり現場です。

現場スタッフの人の良いところを引き出して聞いてみたり、

お客様にお喜びいただけた成功事例のことを聞いたり、

良いレビューの裏側をストーリーにしたり、

積極的にお話を聞いてみましょう。

得てして気付けない自分たちの強み?

明確にうち出せる自分たちの強み―――

それが分かれば苦労しないよ・・・という方々もいるかも知れません。

また、分かっているけど、自分では言えない事もあるでしょう。

(例えば、自分の人柄が強みとか言えませんよね?笑)

そうした時に、外部のコンテンツ制作を強みとする私共のようなサービスが力になることもあります。

人材採用を戦略的に行いたい場合、まずは「急がば回れ」で、

自社の強みを発信するコンテンツ作りから始めてみてはいかがでしょうか。

まとめ

人材募集は、募集媒体は知ってもらう一つの窓口にすぎません。

団栗の背比べから抜け出る方法は、その後ろ側にどれだけのコンテンツを準備できたかの違いで決まります。

その戦略部分が抜けていると、せっかくの高額な募集告知金額が無駄となってしまいます。

まずは「必要な人物像を明確」にし、

自社の強みと魅力を明確に打ち出せる「良質なコンテンツ」を作り、

自社メディアの中核となるホームページをハブとして、

ターゲットとなる求職者により響くようにコンテンツの「発信するメディアを選定」し、発信を積み重ねていく。

その背景が積み重なってこそ、求職者に響く内容となります。

是非、自社の募集告知に関しての棚卸をしてみてはいかがでしょうか?

関連記事:リファーラル採用